岩手山

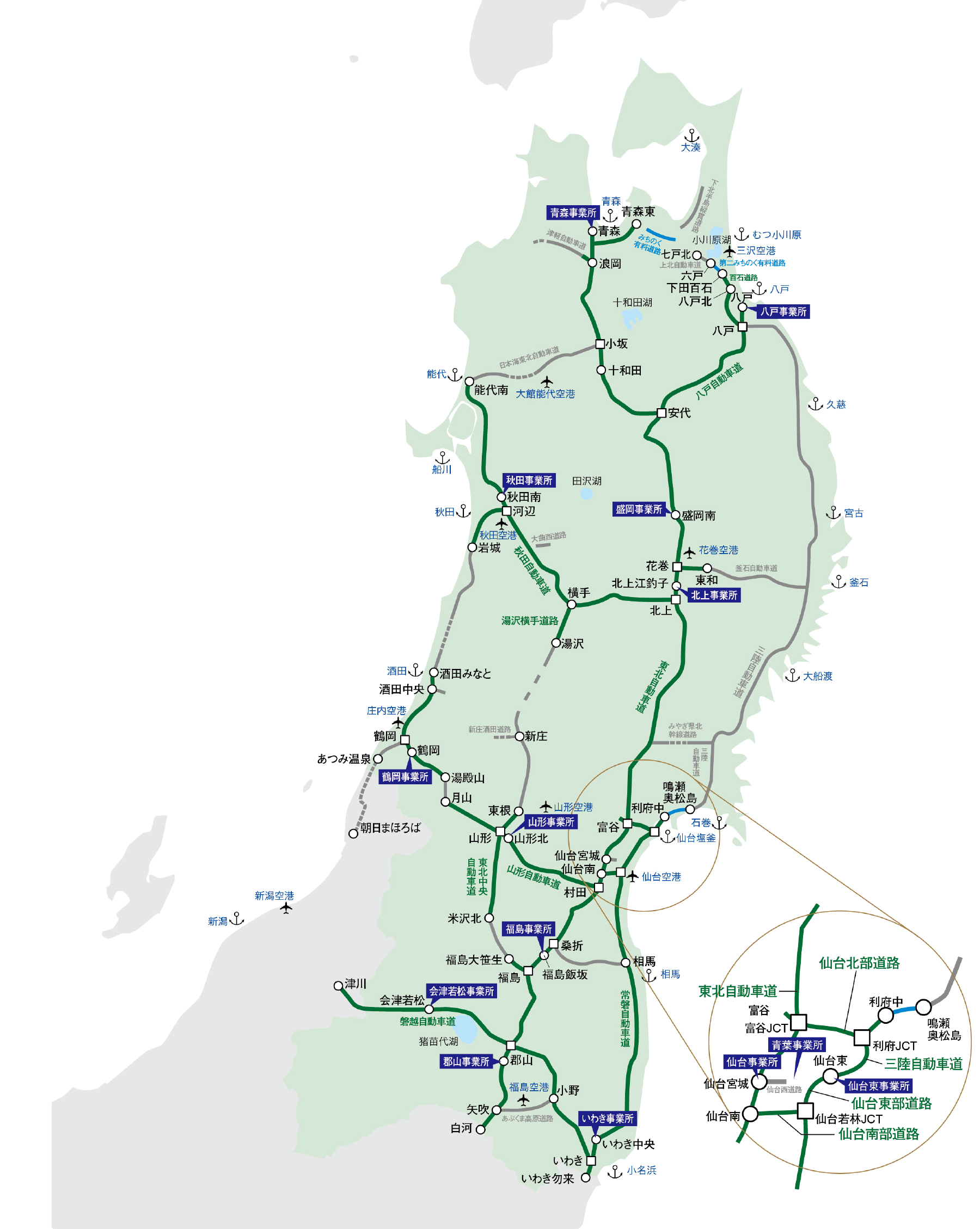

盛岡市の市街地西側を通る東北自動車道を北に向かって走ると、背後には美しい円錘の形をした岩手山(2,038m)がそびえ立つ。この山は岩鷲山、岩手富士、南部富士、南部片富士といった具合に様々に呼び表されている。岩手県のシンボル的な存在で、周辺地域の人々に様々な心象を与えてきたからであろうか。

「南部富士」は、いうまでもなく盛岡側から眺めた姿が富士山のような円錐形をなしていることからそう呼ばれ、南側の矢巾町付近からは左右非対称に見えるため「南部片富士」とも呼ばれる。東北自動車道の上り線を走り、竜ケ森TNを過ぎると長い下り坂にかかり、この坂を下りきった松尾八幡平IC付近にさしかかると、目の前にパァッと岩手山が飛び込んでくる。上り線ならそこから岩手山SAまでの間、下り線なら紫波IC付近から滝沢ICの間、車が進むに従い岩手山の山容は刻々と変化して見え、ドライバーに鮮烈な印象を与えてくれる。まさしく、シーケンシャルな景観変化を味わえる高速道路ドライブの醍醐味だ。深田久弥は著書『日本百名山』の中で、「岩手山は車中から見る山で最も秀でた山の一つである」と述べている。

(東北自動車道 紫波IC~松尾八幡平IC)

閉じる

磐梯山

磐越自動車道を磐梯熱海ICから新潟方面へ進み、連続するトンネルを抜け、左に緩くカーブした下り坂のその向こうに、伸びやかに裾野を広げた磐梯山(1,816m)が見えてくる。猪苗代湖北岸の猪苗代磐梯高原ICの手前3kmほどの地点となる。訪れる者を出迎えるかのように道路の正面にそびえ立って見えるコニーデ型の美しい姿は、「会津富士」とも、あるいは民謡で唄われるように「会津磐梯山」とも呼ばれている。磐梯山は猪苗代湖の北にそびえる活火山(成層火山)で、広義には主峰の磐梯山(写真左の左端)のほかに赤埴山(同右端、1,430m)と櫛ヶ峰(同中央、1,636m)を含めて磐梯山とされる。

磐梯山SAと名付けられたサービスエリアからはやや南西方向から磐梯山を仰ぎ見ることになり、主峰の磐梯山が力強い姿を見せてくれる。また、会津盆地側から見ると、磐梯山の西に続く猫魔ヶ岳(1,404m)や古城ヶ峰(1,288m)の稜線が迫ってきていて、ひと続きの山地のような重厚な姿を見せてくれる。

(磐越自動車道 磐梯熱海IC〜磐梯河東IC、磐梯山SA)

閉じる

ハマグリ山

山形蔵王ICを過ぎて仙台方面を目指すと、山形自動車道はその高度をどんどん上げていき、岩の沢TNを抜けると、遂に整った形の山が真正面に立ちはだかる。その名はハマグリ山(1146.4m)。確かにハマグリの形に見える。

ハマグリ山の右側の鞍部が、山形・宮城両県を結ぶ笹谷峠で、幾筋もの高圧送電路が笹谷峠をめがけて駆け上がっていくのが見える。東北の脊梁である奥羽山脈を越える交通路のうち、笹谷峠は古くから利用され、その記録は平安時代までさかのぼる。

古代律令国家の勢力は東北地方までおよび、「延喜式」によれば8世紀前半には多賀城に至る「東山道」が整備されたという。一方、和銅五(712)年、それまで越後国の一部であった出羽郡が出羽国として成立し、東山道に属した。これを機に出羽国府である出羽柵(庄内平野の最上川左岸あたり)と多賀城を結ぶ道が、笹谷峠(906m)を経て通じたと考えられている。江戸期には、仙台・山形を結ぶ幹線道路は作並街道(現在の国道48号ルート付近)と笹谷街道(のちの国道286号)に変転した。このうち笹谷街道は、一時期、秋田・津軽藩の参勤交代路として利用され、また阿武隈川河口の荒浜を通じた米の輸送路ともなったが、笹谷峠の標高が高く交通には難儀を極めたため、その役割は次第に羽州街道に譲られることとなった。

(山形自動車道 関沢IC付近)

閉じる

鳥海山

酒田方面に北上する山形自動車道は、東北でも有数の米どころ、庄内平野の中を走っている。

酒田IC付近は、日本三大急流の一つ最上川の河口付近で、雄大な水の流れと広大な水田が高速道路の周りに広がる。さらに北上すると、現在も火山活動を続ける活火山鳥海山(2,236m)が、その優美な山容を毅然と現す。

鳥海山は、大物忌神を祀る霊峰、東北屈指の名峰“出羽富士”“羽後富士”として跪拝される名山だ。山頂付近には形成年代の異なる二つの火山が肩を寄せ合い、爆発の際に押し流された大泥流によって、見事な美しいコニーデ型の円錐形を呈している。東西二つの火山帯からなり、その北面は荒々しい男性的な顔つきを見せ、東や南からは慈母のように優しい富士の佇まいを見せる。

山形自動車道からはその優しい顔を望むことができ、秋田自動車道を走れば、横手盆地の南西に、秋田、山形の両県にまたがる鳥海山の美しい姿が毅然としてそびえ立っているのを望むことができる。

※写真の両横をクリックすると鳥海山の他の写真をご覧いただけます。

(日本海東北自動車道 庄内空港IC〜酒田みなとIC、秋田自動車道 湯田IC~大曲IC)

閉じる

八幡平橋

(上り390.3m、下り408.3m、 PC3径間連続橋、最大支間長188m)

東北自動車道の鹿角八幡平IC~安代IC間は、奥羽山脈を横断し、一級河川米代川が形成した極めて急峻な渓谷地帯を進む。この間にある湯瀬渓谷は深さ40mにも達するV字谷で、S字状に何度も屈曲を繰り返している。そのため、この鹿角市湯瀬地区には多くの長大橋とトンネルを建設しなければならず、日本の高速道路建設工事の歴史の中でも屈指の難工事となった。さらにこの区間は、十和田八幡平国立公園を背景に優れた渓谷美が醸し出す景勝地で、架橋の際は地域の景観に調和するよう橋梁形式の選定に配慮がなされた。湯瀬渓谷と交差して建設されたこれらの架橋群は「湯瀬五橋」と呼ばれている。

※写真の両横をクリックすると湯瀬五橋の他の写真をご覧いただけます。

(東北自動車道 安代IC~鹿角八幡平IC )

閉じる

笹の渡橋

(橋長239.1m、PC4径間連続橋、最大支間長90m)

閉じる

天狗橋

(橋長171.0m、鋼V字脚式連続ラーメン、最大支間長75m)

閉じる

居熊井橋

(橋長443.5m、鋼4径間+鋼3径間+鋼2径間連続橋、最大支間長57m)

閉じる

渓谷橋

(橋長146.4m、RC固定アーチ橋、最大支間長75m)

閉じる

八郎湖

八郎湖は秋田県の中央西部、男鹿半島の付け根に位置し、1957(昭和32)年から始まった八郎潟干拓事業によって大部分の水域が陸地化され、陸地部分が大潟村となったが、残された3つの水域(八郎潟調整池、東部承水路、西部承水路)を合わせた総称である。

秋田自動車道を下って横手ICを過ぎると、秋田市に向かって北寄りに進み、秋田市を越えてさらに進むと、八郎湖の東側に沿うようにほぼ北に向かう。秋田自動車道が八郎湖に最も近づく付近に八郎湖PAが設けられており、上り線側には西向きの斜面を利用して展望園地が設けられている。長い階段を上れば、眼下に八郎湖(東部承水路)、左手奥には男鹿半島の寒風山(355m)、本山(715m)、真山(567m)などを一望のもとに俯瞰することができる。冬の八郎湖周辺は白い雪の平原となり、春は緑、秋は黄金色と稲の生長とともに色が変化する。太陽が日本海に沈む夕暮れ時、八郎湖と水平に広がる干拓地の見事な景色は見応えがある。

(秋田自動車道 琴丘森岳IC~五城目八郎潟IC、八郎湖SA上り線)

閉じる

錦秋湖

錦秋湖は、和賀岳より流れ出た和賀川をせき止めて造られた湯田ダムによってできた人造湖である。

胆沢川の石淵ダム、猿ヶ石川の田瀬ダムに次いで、「北上川五大ダム」の第三番手として、計画・建設され、型式は全国に12基しか存在しない重力式アーチダムで、東北地方では唯一の存在である。

湯田ダムによって形成された錦秋湖は、東西に横長の形をしており、上流部と下流部を狭窄部が分けるをしている。総貯水容量は約1億1,460万トンで、北上川水系では田瀬湖に次ぐ規模となる。

周辺は、湯田温泉峡県立自然公園に指定されており、秋には湖の周辺を紅葉が彩り、春は新緑も美しい。

(秋田自動車道 錦秋湖SA)

閉じる

最上川

松尾芭蕉が『おくのほそ道』の旅で詠んだ「五月雨をあつめて早し最上川」の句で知られる最上川は、日本三大急流の一つで、東北地方にあって日本海に注ぐ最大の河川である。そんな最上川と高速道路は4度交差している。東北中央自動車道が米沢北IC前後で2度最上川を渡り、次に山形自動車道が山形JCTと寒河江ICの間で交差する。さらに、日本海東北自動車道が酒田ICと酒田中央ICとの間で最上川を渡り、その最上川は、そこから6kmあまり流れ下って日本海にたどり着く。酒田IC付近は、最上川の河口付近にあって、雄大な水の流れと広大な水田が高速道路の周りに広がっている。

高速道路の橋梁防護柵のほとんどは壁高欄で川面が見通しづらいが、最上川を最も下流で渡る日本海東北自動車道の最上川白鳥大橋(橋長674.1m)は壁高欄と鋼製高欄を組み合わせた構造となっていて、広く最上川が見渡せ、清々とした気分になる。

(日本海東北自動車道 酒田IC~酒田中央IC ほか)

閉じる

遮音壁植栽

高速道路を走っていてよく見られる植栽の例は、遮音壁前の樹木であろう。遮音壁の景観的な問題がクローズアップされたのは1980年代後半からであるが、植栽によって遮音壁を隠してしまおうという発想だ。遮音壁は仮設的な構造物という位置付けから脱却せず、十分な景観的検討、デザインがなされていないことが大きな課題、という指摘も当時なされた。がしかし、実際に採用された景観的な対応策としては、収まりの悪い天端部に笠木を取り付けたり、唐突に始まる始終端部に傾斜のついたパネルを設置することなどで、遮音壁のデザインを根本的に見直した例はごく稀であった。

一方、植栽によって遮音壁を遮蔽するという対応は広く行われてきた。コンクリートや金属の質感を樹木によって置き換えることにより、周辺との調和を図っていこうとするものである。年間を通して遮蔽機能を発揮させようとすると、常緑樹種が有利と思われるが、花を楽しめるもの、新緑や紅葉が鮮やかなものなどを活かすために落葉樹も多用されている。

(東北自動車道 福島西IC〜福島飯坂IC 他)

閉じる

ななかまどロード

東北自動車道の滝沢ICから西根ICにかけては岩手山の東側、標高300m程のなだらかな山麓を南北に通っている。県都盛岡から北に向かい、滝沢ICを過ぎるとやがて盛土構造が続き、下り線側にはドイツトウヒ(ヨーロッパトウヒ)主体の地吹雪防止林の濃い緑が連続するようになる。気がつくと上り線側にも同じような樹林が見え始め、次の西根ICまで右に左に緩くカーブしながら約6~7kmほど、ずっと樹林に包まれた景観が続く。そして、針葉樹の林を両側に眺めながら3~4km車を進めると、ドイツトウヒの前面に落葉樹が植えられているのに気づく。ナナカマドだ。

ナナカマド(学名;Sorbus commixta、バラ科)は北海道、本州、四国、九州、アジア東北部に自生し、樹高6~10m程度。北海道など北国では街路樹に用いられている。材が硬くて燃えにくく、7回竈(カマド)にくべても燃え残るので、とその名の由来が言われている。ナナカマドといえば秋、真っ赤に熟した実と見事な紅葉が印象的だが、花の時期は新緑と白い花のコントラストが美しい木である。陸上自衛隊岩手駐屯地・演習場に隣接するこの区間だが、緑が主役になった東北のみどころのひとつである。

(東北自動車道 滝沢IC~西根IC)

閉じる

地吹雪防止林

東北自動車道は、脊梁である奥羽山脈の東側に山脈と並行して南北に配置している。そのため、冬になると西寄りの季節風が奥羽山脈を越えて吹き下し、時として吹雪や降り積もった雪が吹き上げられる地吹雪が発生する。

吹雪や地吹雪は東北自動車道を襲い、通行するドライバーに視程障害を与える。樹林帯はその風上側と林内に飛雪を捕捉し、吹き溜まりや視程障害を防止・緩和するとともに、一面真っ白になってしまう視野の中にあって緑の木々は視線誘導の効果も期待できる。視程障害を緩和しようと、東北自動車道の下り線(西側)の路側には、必要に応じて延々と防雪林が育成されてきた。岩手県の盛岡以北には、樹齢約40年を超えるドイツトウヒの樹林帯が幅約10mの帯状に連なっていて、東北自動車道独特な景観を創り出している。

高速道路において最初に防雪林が整備されたのは、1979(昭和54)年9月に開通した東北自動車道大鰐弘前IC~青森ICである。多雪地帯であるこの区間の建設にあたっては、雪氷対策が重要課題の一つで、道路防雪林も対策の一つとして採用され、東北本線の野辺地防雪林など著名な鉄道防雪林を参考にして整備された。

(東北自動車道大鰐弘前IC~青森IC、盛岡南IC~滝沢IC 他)

閉じる

雪崩防止林

雪崩(なだれ)防止林。文字どおり、山腹で発生した雪崩が高速道路に達して災害が発生するのを防ぐための山林施設である。東北の高速道路には、雪崩発生の危険が高い地区に雪崩防止林がある。東北自動車道松尾八幡平IC〜碇ヶ関IC、秋田自動車道湯田IC〜横手IC、磐越自動車道西会津IC〜津川ICなど、降雪量が多い山岳地区である。

雪崩を防止するには、予防柵や吊枠、吊柵などさまざまな構造物があるが、積雪の移動を抑え雪崩の発生を防止するのに雪崩防止林は有効である。林が成長すると、全層雪崩のほか表層雪崩に対しても効果がある。日本には、昔から雪持林や留山といわれる集落背後の禁伐林があって、雪崩防止の役割を果たしてきた。植林して樹林を育成すると、効果を発揮するまで10〜30年も要するため、高速道路に隣接していて雪崩防止に有効な森林を買収し、雪崩防止林としているほか、切土部やトンネル坑口部に植栽している。

(東北自動車道 松尾八幡平IC〜安代JCT 他)

閉じる

東北自動車道のサクラ並木

1979(昭和54)年に開通した東北自動車道大鰐弘前IC~青森ICは、盛岡以北で最も早く開通した高速道路だが、同時に東北では初めて体験する豪雪地帯だった。このため、造園工事でも豪雪に耐えうる樹種を選び植栽したが、高速道路の盛土路肩付近は除雪作業により排除される雪の圧力により植栽された高木は倒木等の大きな被害を受けた。これを踏まえ、当時建設を担当していた日本道路公団仙台建設局は、除雪による被害の実態調査を行い、盛土の路肩から5m程度の被害が大きかったことから、豪雪地帯では路肩から5mを堆雪スペースとし、基本的に高木性樹木の植栽を実施しないこととした。

当時未開通であった東北自動車道安代IC~碇ヶ関ICでは、この設計思想に基づいて造園工事が実施された。その中にあって、1983(昭和59)年に開通した鹿角八幡平IC~十和田IC間は、花輪盆地を通過する盛土連続区間のため、防雪林を連続して植栽することとなった。この防雪林の植栽にあたっては、幅5mの堆雪スペースの最前面にサクラを苗木から植栽することにより、将来は針葉樹を背景にしたサクラの並木が造成できると考えたのだ。雪に強く、枝が箒状に上に伸びる性質のため防雪林への影響も少ないとみられた、オオヤマザクラの苗木植栽が実施された。

開通から約30数年経過した現在、設計段階でイメージした通りの見事なサクラ並木が実現している。毎年の大型連休の頃には大勢のお客様が、このサクラ並木を通り「弘前サクラまつり」に向かう。そのお客様たちが目指す舞台を祭り会場とするならば、鹿角八幡平IC~十和田IC間は、その手前の花道のような存在であるといえる。

(東北自動車道 鹿角八幡平IC~十和田IC)

閉じる

ヤマユリの咲く高速道路

ヤマユリは、近畿地方から東北地方にかけて里山を彩る代表的な花であり、かつてはごく一般的な花として多くの市民に親しまれていたのだが、近年は里山が利用されなくなり林内に光が入らなくなったことなどから、生育箇所が減少している。

一方、高速道路においては、牧草等の一次植生で緑化されたのり面に次第に周辺の植生が侵入してきており、かつての里山の植生が回復しつつある。特に、毎年草刈りを行なっている切土のり尻部においては、ヤマユリの生育に適した半日陰の環境となっているため、夏に数多くの花を咲かせている。

(東北自動車道 若柳金成IC~一関IC 下り線)

閉じる

サルスベリの並木道

東北自動車道上り線を村田ICから白石ICに向かって進むと、蔵王PAの少し手前の右カーブの外側にサルスベリの並木が1㎞近く続き、夏の東北道に景観上の大きなインパクトを与えている。

これは、背後にある採石場(現在は跡地)の岩盤が非常に大きな裸地となって東北自動車道から目立って見えていたため、高速道路を走行するお客様の視線が採石場ではなく、沿道に向けられるように、花が鮮やかで花期の長いサルスベリを列植したものである。

植栽後約30年が経過しているため、花付きの悪化や竹の侵入による被圧等が懸念されている。

(東北自動車道 村田IC〜白石IC 上り線)

閉じる

高速道路に映える秋の紅葉

美しい日本の秋を彩る紅葉の代表選手。紅葉の名所は標高の高い山地部に多いため、名所の盛期を過ぎたころから高速道路ではモミジが色づき始める。そのため、高速道路での紅葉の見ごろは、東北地方北部の道路で10月中旬~下旬、東北地方南部の道路では11月上旬ごろが多いようである。

美しい紅葉を見せるイロハモミジやヤマモミジはサービスエリア・パーキングエリアに多く植栽されているが、高速道路周辺の山にもヤマモミジの他ハウチワカエデ、イタヤカエデなども自生しており紅葉の時期の東北は特に美しくなる。

(秋田自動車道 錦秋湖SA他)

閉じる

東北の山を彩る紅葉の代表がモミジなら、高速道路の内部を彩る紅葉の代表はナツヅタだろう。

ナツヅタは、非常に丈夫で生長が早く、痩せて乾燥しやすいところでも生育が可能である。しかも、先端に吸盤が付いたひげでコンクリートの壁面でも補助材なしで登攀する能力があり、遮音壁等の壁面緑化によく用いられてきた。

壁面緑化された遮音壁は、春から夏の緑、秋の紅葉、冬の落葉した蔓の姿と四季の変化が楽しめる。

(東北自動車道 一関IC~花巻IC他)

閉じる

リンゴ畑に彩られる津軽平野

東北自動車道の下り線を北に進んで、坂梨トンネルを通り抜けると岩手県から青森県内に入り、さらに碇ヶ関ICを過ぎて平川が流れる谷筋を走り大鰐弘前ICを過ぎると、眼前に津軽平野が広がる。反対に上り線は浪岡ICを過ぎると、そこからは津軽平野だ。

東北自動車道は津軽平野の山裾に配置されており何くわぬ素振りで進んで行く。

東北自動車道は津軽平野の通過にあたり、そのルート選定に紆余曲折があった。弘前市街地に近い平野部ルートか、黒石市の東側の山寄りルートかという選択で、結局、現在の山寄りルートを選ぶこととなり、その結果、約20km以上にもわたってリンゴ園地帯を通過することになった。

春、5月上旬頃になると、沿道から見える山裾の丘陵地帯には白いリンゴの花が一面に咲き、東北自動車道を走る車からは残雪をのせた岩木山とともにリンゴの花園を満喫できる。

(東北自動車道 大鰐弘前IC〜浪岡IC)

閉じる

会津盆地

会津盆地は、福島県の西半分を占める会津地方のやや北東寄りに位置している。南北約34km、東西約13kmと縦長の楕円形をしており、東は磐梯山、猪苗代湖を含む奥羽山脈、南は会津高原、西は越後山脈、北は飯豊山地に囲まれている。俗に「あいづだいら」と呼ばれる盆地床は標高175~220m程度で、ほぼ中央を阿賀川が北流している。

郡山JCTから磐越自動車道を西へと向かうと、ほどなく山間部へと入って高度を上げ始め、やがて磐梯山と猪苗代湖に挟まれた平坦部に出る。そして、再び山間部へと入り、磐梯山SA、磐梯河東ICを過ぎ、会津若松IC手前まで走ってくると、会津盆地を一望のもとに見渡すことができる。見通しがきけば右手奥には飯豊連峰も望むことができる。盆地底部に展開する水田や市街地集落、道路の北側(上り線側)に植えられた地吹雪防止林の緑の帯、それらをひと目で捉えることができる。さらに車を進めると、盆地の西側を区切る越後山脈の低い山並みへトンネルで入っていく。東西13kmの盆地、道路延長で14kmほど、高速道路を走ればほんの12,3分、会津盆地の地形スケールを実感できる景観体験である。

(磐越自動車道 磐梯河東IC~会津若松IC~会津坂下IC)

閉じる

米どころ秋田平野

秋田県の地形を大まかにみると、岩手県境となる東側を奥羽山脈が南北に貫き、その西側に花輪盆地、大館盆地、横手盆地などが並び、そして出羽山地が横たわり、さらに、日本海に面して能代平野、秋田平野が位置するという姿をみせている。

秋田平野は日本海に面した秋田県の中央部、雄物川の下流域を中心に広がり、日本有数の米どころである。平野の北部には八郎潟があり、東側は出羽山地の中央部を占める太平山地が連なる。北上JCTから秋田自動車道を下っていくと、横手IC付近まではほぼ東西に通っているが、その先は横手盆地を東南から北西に向かって斜めに横切り、その後は出羽山地の山麓を縫うように走っていて、平坦部をあまり通らないため、秋田平野にやってきたという感覚に乏しい。

逆に八郎湖の北、能代方面から南下して秋田方面に向かうと、やはり出羽山地の山裾を通り、八郎湖の東側を進んでいくと五城目八郎潟ICの手前で、下り坂のその前方に水田地帯の広がりを捉えることができる。平野の北端部付近だが、山間部を抜けてようやく秋田平野にやってきたという実感がわいてくる風景である。

(秋田自動車道 琴丘森岳IC~五城目八郎潟IC)

閉じる

八戸自動車道

八戸自動車道は、安代JCTから八戸ICに至る路線で、東北自動車道と合流する。八戸ICから安代JCTに向かって八戸道を南下すると、ほどなく300〜500mの二戸丘陵と九戸丘陵が広がる山間部へと入っていく。この丘陵地は全体に細やかな谷で開析され、浸食小起伏面を形成しているのだが、稜線の高度が揃っているため尾根線が直線的に延びている。八戸自動車道は、この尾根線を活用し、曲線半径1,000m前後の曲線を丁寧につなぎながら、極力土工量を減じるとともに、切盛土量がバランスするようにルートが選定されている。また、二戸丘陵の尾根部を連続して通過する路線は、縦断勾配が2〜3%以下でほぼ一定に抑えられている。結果的に、周囲への眺望が開けている最適地点を通過し、道路付属物や占用物等に眺望が阻害されることのない滑らかな線形となったことで、快適で楽しいドライブを供してくれる魅力的なパークウェイの誕生となったのだろう。ゆったりと横たわる折爪岳の山容は、折爪SAを過ぎるころから時には正面にあるいは樹林に切り取られた形となって少しずつ姿を変えながら、やがて折爪岳南側の鞍部を抜けて安代JCTへと導いてくれる。

(八戸自動車道 折爪SA〜九戸IC)

閉じる

開放感にあふれる高架構造

こんな高速道路のドライブはどうだろう。写真は山形自動車道の高架構造の区間である。周りに遮るものがなく、広がりがあって開放感たっぷりの走行景観である。そして、緩くカーブしていてこれから走っていく先がよく見通せるのも共通している。先の方までずっと見えると、走っていて安心感がもてるし、あそこまで行き着いたら、こんどはどんな風景が見えるんだろうか、そんな期待感も膨らんでくる。また、道路がカーブしているおかげで、普通は見えない橋梁の構造や橋脚の形が分かるのも楽しみのひとつである。山間部のきめ細かな地形に調和するように道路構造や線形を工夫した結果といえるが、走っていて楽しいポイントのひとつといえるだろう。

(山形自動車道 月山IC〜西川IC)

閉じる

新名取川橋(単弦ローゼ桁橋)

仙台東部道路は、仙台若林JCTと名取ICとの間で名取川を渡る。新名取川橋は、鋼2径間連続箱桁+鋼単純ローゼ桁(単弦)+ 鋼3径間連続箱桁の構成で、橋長528.3m、総鋼重5,023トンの長大橋である。中でも、中央分離帯の幅を利用し1本のアーチリブを配置した単弦ローゼ桁部が印象的で、仙台平野の中にスキッと立つ姿が美しい。仙台東部道路が名取川を渡るには、橋脚の配置の制約から約150mをひと飛びする必要があった。それには、上路式のトラス、箱桁などの橋梁形式が考えられていたのだが、東北自動車道が利根川を渡る利根川橋と同様に、前後の盛土高さを低く抑え、盛土の土量を減じようと、路面が橋梁の主構造(橋桁など)の下部となる「下路橋」とし、さらに仙台空港に向かうドライバーのランドマークとして、タイドアーチの単弦ローゼ橋を採用した。ローゼ桁部の支間は147.5m。

なお、ローゼとはアーチ系構造のうち、アーチと補剛桁との荷重分担から区分したアーチ橋タイプの一種である。

(仙台東部道路 仙台若林JCT〜名取IC)

閉じる