私たちがなりたい姿

災害時の備えの充実

防災訓練の実施

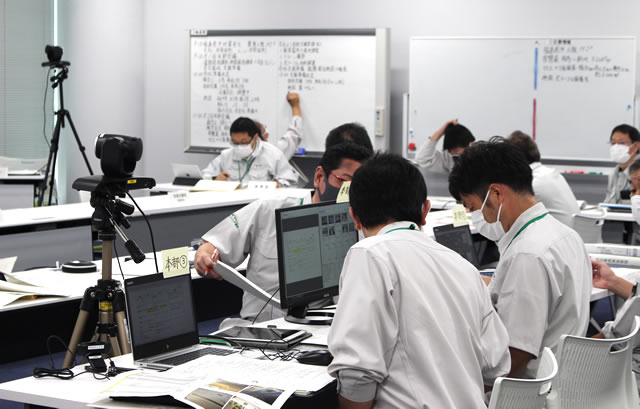

高速道路の機能を維持し、また被災時には迅速な状況把握と応急復旧作業を実施することを目的に、大規模地震を想定した災害対策本部の設営や、被災状況の把握・情報伝達などの訓練を毎年実施しています。

これまでの震災や台風・豪雨などの大規模自然災害の経験・ノウハウを踏まえ、高速道路の被災状況の情報収集・共有、緊急点検・応急復旧作業など、さまざまな訓練を通じて、災害への対応能力を高め、備えを充実しています。

地震規模・被災状況の確認訓練

地震規模・被災状況の確認訓練 本部から現場への情報伝達訓練

本部から現場への情報伝達訓練

防災対策室の整備

本社下層階の会議室は、通常時は会議・打合せスペースとして使用していますが、災害発生時は事業所やNEXCO東日本東北支社との情報共有、高速道路の被災状況、点検や応急作業の状況を一元的に把握するため、防災対策室として運用できるよう整備しています。

防災対策室には、大型モニターや電子ホワイトボードを導入し、防災業務が効率的に実施できるよう整備に取り組んでいます。また、災害対応に従事する社員や帰宅困難社員のための備蓄食料・飲料水もストックしています。

防災対策室(通常時は会議室として使用)

防災対策室(通常時は会議室として使用) 食料・水・必要備品のストック状況

食料・水・必要備品のストック状況

車両・機材の整備

高速道路の点検・保全工事で使用する、道路パトロールカー・自走式標識車※1を東北地域の14事業所に配置※2しており、災害発生時の道路巡回・交通規制作業にも対応できる体制としています。

道路パトロールカー(黄パト)

自走式標識車

※1 道路交通法に基づく維持管理指定を受けた車両

※2 2022.6現在、道路パトロールカー(黄パト)107台、自走式標識車11台を保有しています

UAVの配置・有資格者の育成

自然災害の甚大化・頻発化による高速道路の被災時の初動対応として、UAV(ドローン)による空からの情報収集が特に有効です。高所などの点検困難箇所での迅速な状況把握に寄与しています。

UAV活用の機会は急増しており、定期的・継続的な研修と飛行練習を行い、有資格UAVオペレーターのスキル維持と新規オペレーターの育成に取り組んでいます。

UAVの飛行訓練

UAVの飛行訓練 被災状況の把握

被災状況の把握

災害への対応

R4.8 東北自動車道 大雨 土砂崩落災害

令和4年8月12日(金)深夜の大雨により東北自動車道 小坂~碇ヶ関インターチェンジ区間(秋田県鹿角地区)において、高速道路本線上及び周辺に約10,000 ㎥の土砂が流入する大規模災害が発生しました。(大型ダンプ約2,000 台分)

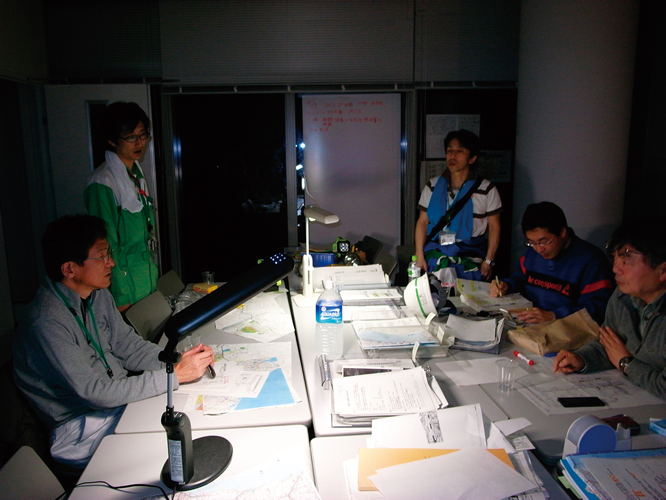

翌早朝、事業所では状況把握点検を実施し、同時に本社災害対策本部を立ち上げ、事業所・NEXCO東日本との連絡体制を構築するとともに、被災箇所の把握や健全性・発生メカニズムの確認等について緊急調査を行うため、技術支援班を被災現場へ派遣しました。調査結果をもとに応急復旧方法について提言を行い、早期の通行止め解除に寄与しました。また、土砂崩落個所及び周辺の状況や、応急復旧作業の進捗状況について空撮で確認を行うため、ドローン撮影班を被災現場へ派遣し、空撮による全容把握に貢献しました。

応急復旧状況

本社災害対策本部(8月13日AM8時頃)

R4.3福島県沖地震

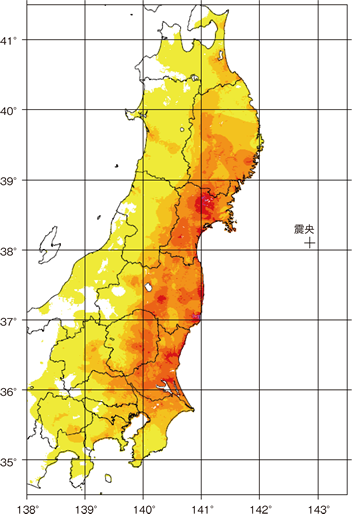

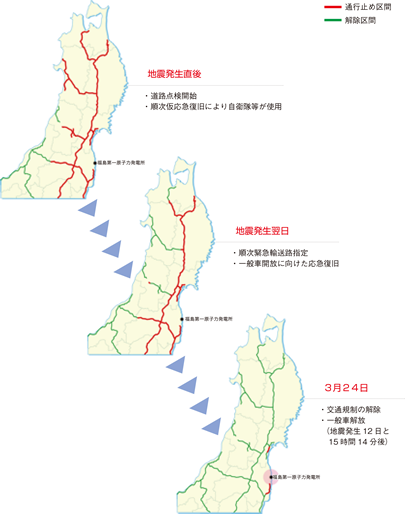

令和4年3月16日(水)23:36にマグニチュード7.4の地震が福島県沖で発生。宮城県・福島県の計5つの市町村で最大震度6強を観測し、東北自動車道と常磐自動車道に大きな損傷が発生しました。

発生直後から災害対策本部を立ち上げ、事業所・NEXCO東日本との連絡体制を構築するとともに、緊急点検班を現地に派遣しました。被災箇所の把握や健全性の確認・応急復旧作業を行い、早期の通行止め解除に寄与しています。

緊急点検の状況(3/17 5:00頃)

本社災害対策本部(3/17 0:30頃)

東日本大震災と高速道路の復興

~ネクスコ・エンジニアリング東北の記録~

平成23年3月11日(金)午後2時46分にマグニチュード9.0の地震が三陸沖で発生し、東北地方には最大震度7の巨大地震が襲い、その直後巨大津波が太平洋沿岸に押し寄せ、沿岸地域に甚大な被害をもたらしました。

本記録は、震災から2年4ヶ月が経過した2013年7月に、弊社が取り組んだ被災の状況、救命・救援のための緊急交通路確保、地域への支援、本格復旧への取り組み、震災からの教訓と復興する東北の姿をまとめたものです。

1.東日本大震災の概要

2.高速道路の復旧

3.高速道路の被災状況および応急復旧

4.津波による被害と高速道路

5.地震発生後の当社の体制

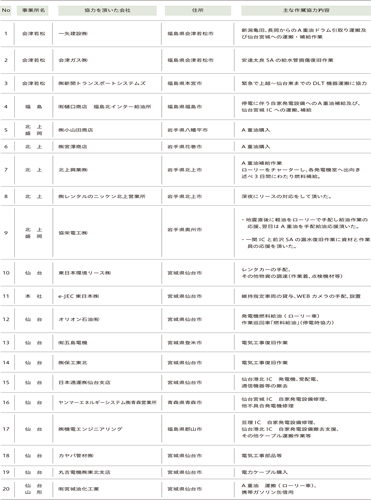

6.震災復旧対応において協力を頂いた会社(施設関係)

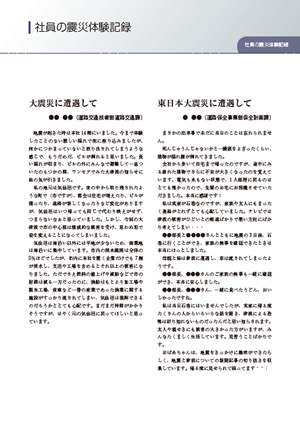

7.社員の震災体験記録

8.地域との連携(CSR活動)

9.震災からの本格的な復興に向けて

10.福島第一原発事故と高速道路

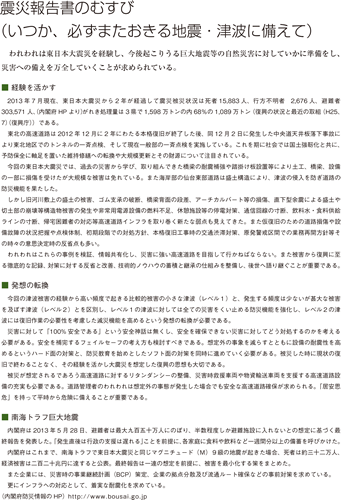

11.震災報告書のむすび

※掲載した資料は、2013年に作成した当社資料を抜粋したものであり、貴重な情報を記録保存する観点から、記事の内容、社員の所属部署、社員の写真は当時のままとしています。